我校科研团队在生物医学信号与人工智能领域权威期刊《Biomedical Signal Processing and Control》上发表最新科研成果

近日,我校物理与电子信息学院李秋生博士团队在脑电信号情绪识别研究领域取得重要突破,相关论文《DenseNet-based EEG emotion recognition model integrating multi-scale feature fusion and channel optimization》已在国际生物医学工程领域权威期刊《Biomedical Signal Processing and Control》(中科院二区,影响因子IF=4.9)在线发表,。该研究创新提出了一种融合多尺度特征与动态通道优化机制的深度学习模型,在情绪识别准确率与实时性方面均实现显著提升。

一、聚焦人机交互瓶颈,开辟情绪识别新路径

在人机交互系统中,如何让计算机准确感知和理解人类的真实情绪状态是一直以来的技术难点。相较于易受主观控制的表情与语音,脑电信号作为直接反映大脑活动的生理信号,具有客观、难以伪装的特点。然而,脑电信号的非线性、非平稳特性以及个体差异性,为其稳定解码带来了巨大挑战。

二、创新模型架构,实现特征提取与优化双突破

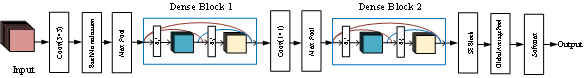

针对上述难题,研究团队对经典DenseNet模型进行了关键性结构优化。通过构建多尺度卷积核并行融合模块,使模型能够同步捕捉脑电信号中蕴含的局部细微波动与全局趋势变化,显著增强了特征表达能力。同时,创新引入通道注意力机制,使网络能够动态评估各脑电通道的重要性,自动聚焦于前额叶、顶叶等情绪相关核心脑区,有效抑制了无关通道的噪声干扰。

改进的DenseNet模型整体架构图

三、性能超越主流,展现强劲应用潜力

在国际公开基准数据集SEED上的系统性实验表明,该模型在积极、中性、消极三类情绪识别任务中表现卓越:

Ø 识别准确率领先:平均分类准确率高达96.73%,显著优于国内外多种主流模型。

Ø 实时处理能力突出:单次样本推理时间仅8.2毫秒,完全满足实时在线交互系统的需求。

Ø 通道配置灵活高效:研究证实,通过优化的15通道配置即可实现96.06%的准确率,为开发便携式、低功耗脑电设备提供了关键技术依据。

该项研究成果不仅彰显了我校在人工智能与生物医学工程交叉学科领域的创新能力,也为新一代智能人机交互、心理健康监测、疲劳驾驶预警等系统的开发奠定了坚实技术基础。

本研究工作得到了国家自然科学基金、江西省自然科学基金的资助与支持。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1746809425014375