赣南师范大学物理与电子信息学院

电子信息硕士点

一、学科介绍

“电子信息”学科于2019年获批为一级学科硕士学位授权点,2020年开始招生,下设新一代电子信息技术、计算机技术等两个专业领域,招收专业型硕士研究生。

学位点现有导师30人,其中教授12人,副教授11人,博士29人。已经形成了以博士、教授为主导、副教授为骨干、有较高学历的中青年教师为基础的“专兼结合”、工程实践经验丰富、“结构合理、知识互补、和谐合作”的优秀教师队伍。

二、培养目标

电子信息专业硕士学位授权点立足于社会实践和需要,服务于江西经济社会发展,适应社会对电子信息人才的需求,培养面向“产业信息化”和“信息产业化”所需要的应用型高级专门人才。科学构建人才的知识和能力结构,体现“厚基础、宽口径、广适应、强能力、高素质、专业化”,重视实践能力和基础知识的同步提高,增强毕业生的就业能力和创新创业能力,瞄准建设创新型国家、推动传统产业升级和发展战略性新兴产业对工程技术高端人才的战略需求,培养既有国际视野,又有解决生产一线科技问题能力的实用型高级工程技术人才。

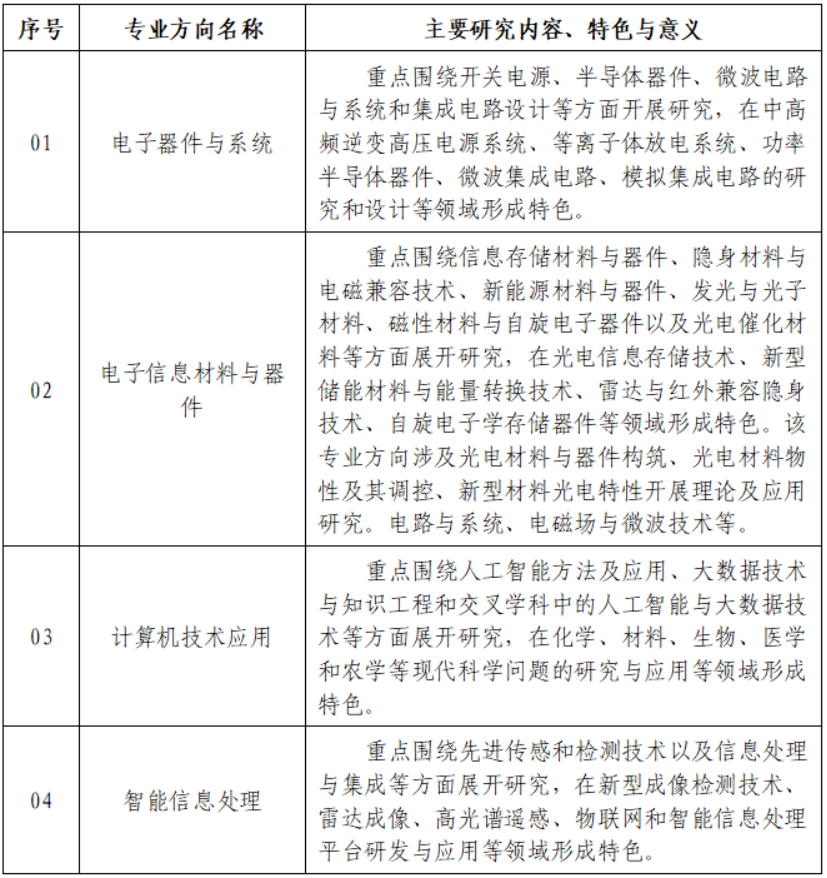

三、研究方向

四、学制

本学科硕士研究生的培养实行3年为基本学制的弹性学制,其中学位论文工作时间不得少于1年。对于提前完成规定的全部学业,成绩特别优秀的,经专家推荐和严格考核,可以提前毕业,但不得少于两年;个别因客观原因不能在规定的学制内完成学业的,经审核批准可适当延长,一般不超过5年。

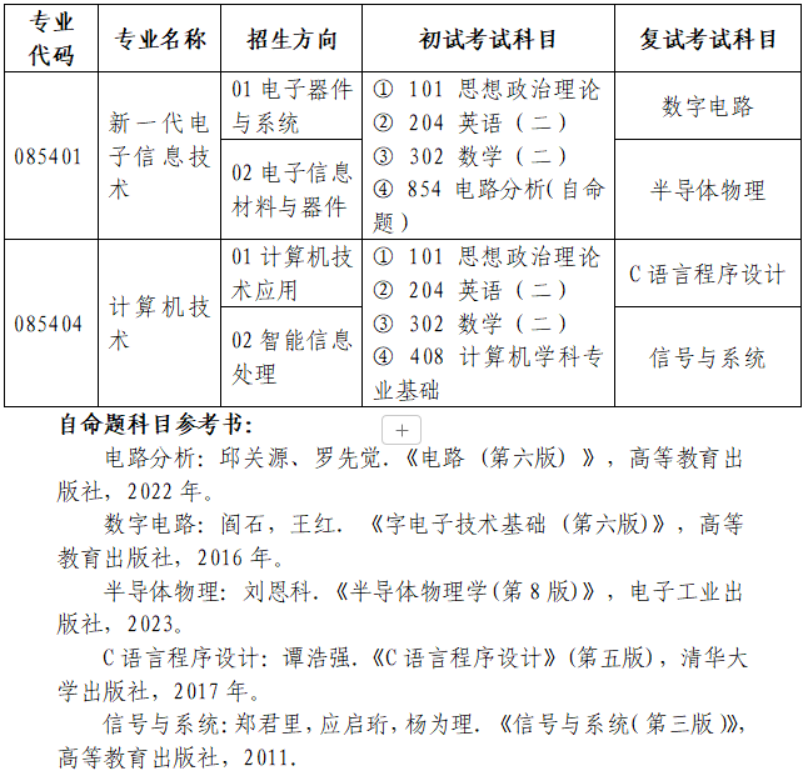

五、招生专业目录

六、学位点部分师资简介

085401 新一代电子信息技术

王兴权、武华、荣垂才、肖兴、谭礼军、

朱秀榕、匡芳光、康书英

085404 计算机技术

管立新、谢晓春、李秋生、王长生、廖剑、

廖昱博、袁新娣、王凤鹏、李孟山、朱继洪、

刘伟军、朱赟、胡泽林

1980年生,江西石城人,中科院物理研究所出站博士后,澳大利亚昆士兰科技大学(QUT)公派访问学者,学位点负责人,低温等离子体技术研究所负责人。先后获评学校青年五四奖章、优秀共产党员、师德标兵等荣誉称号。从事低温等离子体放电技术及电子技术相关应用基础研究,包括半导体开关驱动电路开发、中频逆变技术及等离子体电源技术;脉冲放电、强电离放电等新型放电技术;等离子体放电光电信号检测分析、放电动力学分析;低温等离子体放电技术在生物医学、环境治理等领域的交叉应用研究。

发表学术论文50余篇(SCI收录40余篇),获授权专利10余项、计算机软件著作权登记10余项。主持国家自然科学基金、江西省自然科学基金等科研项目10余项。主持获批省研究生优质课程1项、省研究生教育教学改革研究项目1项、教育部就业育人项目1项,参加学校教师教学创新大赛获正高组二等奖1项。参与获江西省自然科学奖1项、省优质课二等奖1项、省一流本科课程1项。指导国家级大学生创新创业训练项目4项,指导江西省研究生创新专项资金项目2项,指导学生参加“互联网+”“挑战杯”竞赛获省级以上奖项10项,曾获评“创青春”江西省大学生创业大赛优秀个人组织奖,“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛江西赛区决赛先进个人,多次获评为学校“互联网+”“挑战杯”“创青春”优秀指导教师,青年科普创新大赛(江西赛区)优秀指导老师。

招收电子科学与技术(学硕)、电子信息(专硕)研究生。

联系方式:wangxingquan@gnnu.edu.cn,微信:wxingqgnnu,QQ:174728093。

1984 年生,江西兴国人。2012年博士毕业于湖南师范大学,2013-2015年北京计算科学研究中心博士后。2021年入选江西省井冈学者奖励计划,2020年入选赣南师范大学领军人才计划, 2022年入选江西省高水平本科教学团队负责人,2018年获江西省自然科学三等奖(第一完成人),2016年获江西省物理学会优秀学术论文二等奖,2017年获中国工程物理研究院科技创新二等奖,2017 年被评为赣南师范大学“十佳青年”教职工, 2019年入选江西省光学学会理事。

主要从事量子物理、量子信息、量子计算和量子精密测量等方面的理论研究。主持《噪声下的分布式量子参数估计》等四项国家自然科学基金,四项江西省基金,在研经费60多万。以第一作者/通讯作者在Physical Review A,New Journal of Physics, Annals of Physics, European Physical Journal Plus等刊物发表论文32篇。据谷歌学术统计,共被引用1360余次,单篇最高引用113次。从2010年起开始担任EPJ QT, JPB, QIP, CPB和物理学报等9个SCI期刊的审稿人。

联系方式:178450250@qq.com 微信:18370759808

1981年生,江西赣县人。电子科学与技术、电子信息(专硕)学位点导师。2012年博士毕业于同济大学物理科学与工程学院凝聚态物理专业,2017年获国家留学基金委的资助(国家公派访问学者)前往美国Texas Tech University进行学术交流一年。申请并获批国家自然科学基金项目两项、江西省自然科学基金面上项目一项、江西省教育厅科技项目两项和上海市特殊人工微结构与技术重点实验室开放课题两项。研究成果在Journal of Luminescence、Journal of Alloys and Compounds、Journal of Porous Materials、RSC Advances、Nuclear Fusion、Microporous and Mesoporous Materials、Fusion Engineering and Design、Journal of Sol-Gel Science and Technology、Journal of Fusion Energy、Rare Metal Materials and Engineering、强激光与粒子束、物理化学学报和原子能科学与技术等SCI、EI源刊上发表论文30多篇。文章曾获江西省物理学会优秀论文二等奖1次。

系统讲授了9门课程:《电磁学》(学位课、校级“课程思政”示范课程)、 《现代光电子学实验》(研究生课程)、《物理学基础与前沿》(研究生课程)、《近代物理实验II 》、《纳米材料科学与技术》(研究生课程)、 《大学物理》、 《大学物理实验》、《自然科学概论》(首届“课程思政”示范课程)、 《新能源与新材料》、《课程论文》等。参加江西省物理学会和高等教育出版社组织的教学竞赛获得省二等奖次,主持在研江西省教育厅基础研究重点课题1项,主持结题赣南师范大学校级课程思政示范课程1项。

主要研究方向:(1)高性能电磁波吸收材料与损耗机制的研究;(2)超低密度纳米多孔材料(稀土基气凝胶、二氧化硅气凝胶、碳气凝胶)、生物质碳材料的研究,并探究其在锂离子电池电极、保温隔热、环境处理等领域的应用;(3)柔性电子与器件相关材料的应用研究。

联系方式:E-mail:zxr20786@qq.com,QQ:24439318

1979年生,博士毕业于北京工业大学微电子学与固体电子学专业,电子科学与技术系主任、系党支部书记,硕士生导师,全国活力社团“大学生智能电子协会”指导老师。获评赣南师范大学优秀共产党员、优秀班主任荣誉称号。研究方向为半导体器件及模拟集成电路设计、嵌入式系统设计。主持国家自然科学基金项目1项,教育部产学合作协同育人项目2项,江西省级项目3项,发表学术论文40余篇(SCI/EI收录24篇,核心期刊13篇),授权专利3项,计算机软件著作权8项。参与主讲《模拟电路》获评国家一流本科课程,《单片机与接口技术》获评江西省一流本科课程。指导本科生和研究生参加各类学科竞赛,共获国家级和省级一等奖46项,二等奖52项,三等奖42项,指导学生209人次获奖。作为物电学院电子类学科竞赛负责人,2023年组织并指导“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛,在嵌入式设计与开发赛项,学生个人排名和获奖总数都是全省第一名;2023年和2020年组织并参与指导江西省电子综合设计竞赛获团体总分全省第一名;2021年组织并参与指导江西省电子专题设计竞赛获团体总分全省第一名。获评全国大学生电子设计竞赛(江西赛区)优秀指导教师、全国大学生集成电路创新创业大赛优秀指导教师、“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛优秀指导教师、江西省电子综合设计竞赛优秀指导教师、江西省电子专题设计竞赛(现场制作)优秀指导教师、江西省电子专题设计竞赛(仿真设计)优秀指导教师共计90余次。在电子科学与技术专业(学硕)微电子学与固体电子学方向、电子信息专业(专硕)电子器件与系统方向招收研究生。

联系方式: E-mail: wh1125@126.com QQ: 160376658

1978年生,湖南邵阳人,2007年6月获得中国科学院合肥物质科学研究院光学硕士学位。2019年获电子科技大学凝聚态物理专业理学博士学位。兴趣领域包括材料的光学性质、分子和自由基的结构与光谱分析以及电子顺磁共振谱的研究。目前的研究兴趣主要关注清洁高效能源的利用和新型功能材料的设计和开发,在钙钛矿氧化物半导体材料的光催化性能的研究方面取得了部分研究成果。目前,已参与完成国家自然科学基金研究项目2项,主持完成省级课题1项,校级课题2项。发表学术论文20余篇,主要成果发表在Materials Science in Semiconductor Processing, Journal of Physics and Chemistry Solids, Journal of Non-Crystalline Solids, Chemical Physics, 物理学报等国际、国内学术期刊上。其中被SCI检索论文11篇。

联系方式:E-mail:yqxu666@163.com, QQ:17598527

1982年生,江西省安远县人,民革党员,博士,物理学讲师,2018年博士毕业于深圳大学光学工程专业。主要研究方向为超快诊断技术与器件,及分子光谱技术与应用。曾参与国家863军口项目、国家自然科学基金面上项目等多个国家级课题项目的研究工作,主持完成江西省自然科学基金项目1项,主持在研江西省自然科学基金面上项目1项。发表论文二十余篇,其中SCI/EI收录11篇。招收物理电子学方向的研究生。

山东省聊城人,IEEE Member,通信学会高级会员,电子学会会员,电磁场与微波技术专业。主持江西省教育厅科技项目3项与赣州市重点研发项目1项,教育部产学合作协同育人项目1项。以第一作者&通讯作者发表论文29篇,其中SCI检索期刊论文7篇,CSCD期刊论文5篇,申请发明专利4项。指导省级大学生创新训练项目2项,研究方向为射频/微波集成电路与系统等。在电子科学与技术与电子信息专业招收研究生。详情见 https://www.scholat.com/ccrong

E-mail:ccrong519@qq.com

谭礼军,博士、讲师

电子科学与电气工程教研室副主任,研究方向涉及LED、TFT等半导体光电子/电子器件物理及集成,目前主持江西省科技厅、教育厅等科技项目3项,参与国家自然科学基金、江西省研究生优质课和案例建设等多项项目;发表SCI或EI学术论文10余篇,申请中国发明专利2件,申请国际PCT专利1件;指导学生获创新训练项目立项,指导学生在省电子综合设计赛获奖。在电子科学与技术专业和电子信息专业电子器件与系统方向招生,欢迎报考。

联系方式:邮箱:kenttan701@163.com QQ:573519776

管立新,博士,教授

赣南师范大学研究生院院长,江西省金牌研究生导师,江西省高等学校中青年骨干教师,江西省电工学会副理事长。长期从事模式识别与机器智能、高光谱遥感图像解译、自主智能体系统、高等工程教育等交叉学科的教学与研究工作,主持国家自然科学基金项目2项,参与国家自然科学基金项目2项,主持完成教育部产学协同育人项目2项,主持江西省卓越工程师计划项目1项,主持江西省教学改革项目3项(重点1项),主持江西省教育科学规划重点项目1项,主持江西省学位与研究生教育教学改革研究重点项目1项,主持江西省教育厅科研项目1项,参与国家级总装国防项目、广东省自然科学基金、深圳市科技项目、深圳市学科布局项目、江西省自然科学基金项目、江西省高等学校教改项目10余项。在Pattern Recognition等人工智能、智能信息处理国内外期刊发表高质量的论文30余篇。获赣南师范大学优秀教学成果奖4项,学校教学竞赛一等奖获得者,获赣南师范大学首届“教学标兵”荣誉称号。

谢晓春,博士、副教授

江西省高校中青年骨干教师,中国电子学会高级会员,IEEE member。长期从事信号处理方面教学及科研工作,主要研究方向为雷达信号处理与智能信息处理。主持完成江西省自然科学基金项目、江西省教育厅科技项目等省级科研项目5项。目前以第一作者发表论文近20篇,其中SCI、EI收录7篇,核心期刊5篇。

主要招收和培养对于信号处理相关领域有浓厚学习兴趣并愿意积极投身该领域从事研究、开发、生产或应用的硕士研究生。

联系方式:邮箱:xiexiaochun@gnnu.edu.cn

李秋生,博士、校聘教授

1976年7月生,江西省赣州市人,博士、校聘教授,1998年本科毕业于同济大学自动控制专业,2004年硕士毕业于北京航空航天大学信号与信息处理专业,2013年博士毕业于深圳大学信号与信息处理专业,曾任南昌铁路局助理工程师、上海无线电设备研究所工程师。主要研究方向为智能信息处理、目标识别与跟踪等。近年来,主持完成国家自然科学基金项目和省级科研项目各1项,作为主要成员参与完成国家自然科学项目和国防科技预研基金等国家级课题3项。以第一作者或通信作者在SCI或EI收录期刊发表论文10余篇,其中多篇文章发表在Journal of Electromagnetic Waves and Applications、Progress In Electromagnetics Research、系统工程与电子技术等国内外重要期刊,其中SCI、EI收录10余篇,出版学术专著1部,论文曾获中国电子学会信号处理分会优秀学术论文一等奖。

主要招收和培养对智能信息处理相关领域有学习兴趣并愿意投身该领域从事研究、开发、生产或应用的硕士研究生。

朱赟,博士、副教授

中共党员,副教授,解放军理工大学博士。2011年进入赣南师范大学物理与电子信息学院从事电子信息工程专业教学工作至今,2016年至2017年于美国北卡罗来纳大学夏洛特分校进行访问学者研究工作。工作期间讲授课程包括《信号与系统》、《物联网技术》、《移动通信原理》、《现代通信技术》、《信息论与编码》等,指导学生参加工科类竞赛获得全国三等奖以上11项,发表SCI/EI检索论文18篇,其中SCI一区Top1篇,授权发明专利6项。

主要研究方向:深度学习与多维图像处理、量子计算与6G网络以及无人智能系统等。在控制科学与工程专业和电子信息专业招收研究生。

联系方式:E-mail: zhuyun@gnnu.edu.cn QQ: 69598228

乐江源,博士、副教授

1975年9月生,江西省吉安市万安县人,民进会会员,博士,副教授,2011年博士毕业于华南理工大学电力电子与电力传动专业。主要研究方向为非线性控制基础理论、电力电子变流系统及其在电力系统中的应用,从事中小功率开关电源设计、车辆运动控制、车联网等实践经验。

曾参与粤港澳产学研合作项目(电能质量改善方向)和国家基金面上项目,主持完成江西省教育厅科技项目1项(2015-2017)、在研江西省教育厅科技项目1项(3万:复杂电网环境下的并网逆变器控制)。发表论文10多篇,其中SCI/EI收录7篇。

主要招收和培养对于电力电子系统及其控制、车辆网等相关领域有浓厚学习兴趣并愿意积极投身相关公司从事相关研发工作的硕士研究生。

1980年8月生,江西省赣州市南康区人,中共党员,工学博士,教授,硕士生导师,人工智能与大数据团队负责人。主要从事人工智能、机器学习算法、 知识图谱构建与应用 ,大数据挖掘、化学生物信息学等领域研究工作。近年主持国家自然科学基金2项,教育部高等教育司2017年产学合作协同育人项目1项,主持省部级课题2项,参与国家自然科学基金项目3项;SCI收录期刊《Chemical Reviews》、《Nature Communications》、《IEEE Transactions on Cybernetics》、《IEEE Transactions on Fuzzy Systems》、《IEEE Transactions on Industrial Informatics》等特邀审稿人;以第一或通讯作者发表高水平SCI收录期刊论文近100篇。

在控制科学与工程和电子信息两个专业招收硕士研究生,欢迎您咨询并加入人工智能与大数据团队。

E-mail: jcimsli@163.com

个人详细信息网址:https://www.scholat.com/mengshanli.cn

1981年6月生,江西省石城县人,中共党员,江西省高校中青年骨干教师。博士毕业于北京工业大学光学工程专业,硕士毕业于南京理工大学测试计量技术及仪器专业。科学研究方面,主要从事智能计算成像技术、光电检测技术等研究工作。教学改革研究方面,主要从事光学、普通物理实验、近代物理实验等课程的教学工作以及实验教学仪器开发设计、理论与实验一体化教学改革等方面的研究工作。主持国家自然科学基金1项,省级科学研究课题6项,主持省级教学改革课题3项。以第一作者在Applied Physics Letters,Optics and Lasers in Engineering,Optics communications,中国激光 等期刊发表论文20多篇,其中SCI、EI收录10多篇。获得授权国家发明专利6项,授权实用新型专利10余项,其中4项专利技术实现成果转化。主编出版教材2本。曾获全国高等学校物理基础课程青年教师讲课比赛华东赛区三等奖、江西省高校教师教学创新大赛二等奖,自主研制的光学实验教学仪器在全国高等学校物理实验教学仪器评比中获得二等奖。指导学生获得“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖,全国大学生物理实验竞赛一等奖5项、二等奖5项,江西省大学生物理创新竞赛一等奖10余项。

E-mail: wangfengpeng@163.com

1982年11月生,江西省瑞昌市人,博士,2005年本科毕业于赣南师范大学,2010年硕士毕业于南昌大学,2021年博士毕业于深圳大学信息与通信工程专业。主要从事人工智能、深度学习、边缘智能计算、扩散模型、大模型、知识图谱和智慧教育等方向的研究工作,主持或参与国家自然基金项目、深圳市科技创新项目、江西省教育厅科技项目多项,横向课题多项;《NEUROCOMPUTING》等SCI期刊特邀审稿人,发表高质量论文多篇,其中SCI收录论文10余篇。

招收对人工智能、深度学习、边缘智能计算、扩散模型、大模型和智慧教育等研究方向感兴趣,态度认真,勤奋刻苦,喜欢运动且有意深造的学生。

电子邮箱:zhujihong@gnnu.edu.cn;87837431@qq.com

1977年生,江西会昌人,毕业于中国科学院大学。于2021年8月被赣南师范大学以第四类人才引进,现任赣南师范大学物理与电子信息学院校聘教授,国家脐橙工程技术研究中心副主任;曾任赣南师范大学物理与电子信息学院系支部书记;曾就职于中国科学院合肥物质科学研究院,任副研究员/研究室副主任,中国科学技术大学硕士生研究生导师,优秀课题组长;曾受聘于中科院知识创新工程岗位,为优秀青年科研学术骨干,是单位重点培养的青年学术带头人,被单位多次评为优秀员工、先进个人和优秀党员;中国人工智能学会智能农业专委会会员,中国畜牧兽医学会理事,中国人工智能学会AI伦理专委会委员,安徽省农机工业协会专家委员会特聘专家,赣州市大数据发展有限公司技术专家,赣州市南康区数字经济咨询委员会顾问专家。

先后主持/参与完成了国家重点研发计划、中国科学院STS、国家自然科学基金、国家863计划、国家科技支撑计划、中科院知识创新工程重要方向性、安徽省重点研发计划、安徽省科技攻关、中国科学院科技支黔、国家科技部农业科技成果转化资金、赣南师范大学重点学科建设(220108)、江西省教育厅科技项目(490164)等项目20余项。在Animals、Sensors、国内外核心期刊和国际会议上发表Sci、Ei等学术论文40余篇,在人工智能与模式识别、网络信息、智能系统、农业信息化技术等领域,获得软件著作登记权70余项,申请或授权专利20余项。2020年获得安徽省科学技术奖三等奖(基于智能绿色品控的农产品电商大数据技术研发与应用),2019年获得安徽省和中科院省院共建突出贡献科技人员奖三等奖,2019 年获得“中国科大庆峰杯”创新创业大赛优胜奖(指导老师)。自2004起,与云南省民委、四川中泽公司、江西井冈山市科技局和鹰潭市科技局等单位合作,联合举办了44期农业信息技术知识科普讲座与系统培训班,对智能农业信息技术进行系统性推广应用。

主要研究方向包括:智慧物联网技术;大数据挖掘技术;智能系统与海量数据库优化技术;精准农业系统集成与智能决策技术;设施畜禽养殖智能化精细生产管理技术;农牧废弃物无害化处理与资源化利用物联网监测技术等。

联系方式:E-mail:huzelin@gnnu.edu.cn

1985年10月生,江西省赣州市人,博士、高级工程师,2006年本科毕业于赣南师范大学,2009年硕士毕业于电子科技大学信号与信息处理专业,2020年博士毕业于电子科技大学信号与信息处理专业,曾任某军工单位事业部副总工程师。主要研究方向为电子侦察与电子对抗,阵列信号处理、信号识别与解调等。近年来,主持完成军内科研项目2 项和省级科研项目1项,作为主要成员参与完成国防科技项目3项。以第一作者或通信作者在SCI或EI收录期刊发表论文8篇,授权国家发明专利10余项,2022-2024年指导全国研究生电子设计赛均获奖。

主要招收和培养对智能信息处理相关领域有学习兴趣并愿意投身该领域从事研究、开发、生产或应用的硕士研究生

1974年12月生,江西瑞金人,主要从事信息采集、信息处理、系统控制等研究工作。教学改革研究方面,主要从事单片机、嵌入式、自动控制原理等课程的教学工作以及实验。

目前主持在研省级科技课题1项,研究生教学改革课题1项。近5年,主持完成省级以上课题3项,参与国家课题2项,发表论文5多篇,其中SCI、EI期刊论文2篇。指导学生参加电子设计大赛获奖3项。

主要招收和培养对信号处理及系统控制相关领域有浓厚学习兴趣并愿意积极投身该领域从事研究、开发、生产或应用的硕士研究生。

中山大学计算机软件与理论博士,主要从事数据处理,数据分析和数据可视化工作。先后主持完成国家自然科学基金项目,江西省教育厅科技项目及企业横向课题多项。

所研发的贷款利率定价系统及授信软件系统在多家商业银行使用。以第一作者身份在国内外重要学术期刊或会议上发表论文多篇,授权专利3项,软件著作权2项。

主要招收和培养对计算机科学领域有学习兴趣并愿意投身该领域从事研究、开发、生产或应用的硕士研究生。

1985年6月生,工学博士,原海军航空工程学院(现海军航空大学)学士(测控工程专业,2007年6月)、硕士(控制科学与工程,2009年12月)、博士(控制科学与工程,2014年6月)。博士毕业后,分配至海军某试验基地研究所工作,2020年转业到赣南师范大学工作。近年来主持参与了科研课题10余项,其中3项获得军队科技进步奖,(包括二等奖2项,三等奖1项),并授权发明专利4项,计算机软件著作权5项。以第一作者或通讯作者身份发表学术论文20余篇,多篇文章发表在《Science China Information Sciences》(中国科学信息科学英文版)、《Science China Technological Sciences》(中国科学技术科学英文版)、《Engineering Applications of Artificial Intelligence》、《中国科学技术科学》、《控制与决策》、《电工技术学报》等国内外重要期刊,其中SCI/EI收录10篇。目前主持省教育厅课题1项,并作为项目骨干成员参与军队科研项目1项。指导大学生创新创业训练项目2项,指导江西省/校内研究生创新专项资金项目各1项,指导学生参加计算机设计大赛获省奖2项。

主要在控制科学与工程和电子信息方向,招收和培养对自主智能系统感知、决策规划与控制(协同控制)、故障诊断和机器学习(人工智能)相关领域有学习兴趣并愿意投身该领域从事研究、开发、生产或应用的硕士研究生。

邮箱: autoliao_521@gnnu.edu.cn

江西吉安人,2014年博士毕业于四川大学,现任赣南师范大学创新创业学院副院长。先后获江西省优秀共青团干部,江西省优秀创新创业导师,赣南师范大学优秀共产党员、十佳青年教职工、优秀班主任等荣誉。从事新一代电子信息材料与器件理论设计研究工作,具体包括第一性原理计算与机器学习辅助材料设计,低维材料电子输运性质调控,新型能源转换材料(热电/光电)的机理探索,以及高压条件下材料原子与分子物理问题研究。

已在Journal of Alloys and Compounds,Materials Today Communications,Physical Chemistry Chemical Physics,Materials Science in Semiconductors Processing,Computational Materials Science等杂志发表学术论文40余篇。主持国家自然科学基金项目2项,省部级科研项目3项,参与完成国家级和省部级项目10余项。指导学生完成国家级大学生创新创业训练计划项目2项,指导学生参加中国国际大学生创新大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛、全国大学生物理实验竞赛获国家级奖项20余项。

联系方式:kuangfg@gnnu.edu.cn, 微信:kuang_gzu, QQ: 498983023。

康书英,博士、副教授

河北邯郸人,女,中共党员,2015年博士毕业于四川大学,现任赣南师范大学物理与电子信息学院副教授,硕士生导师。从事新一代电子信息材料与器件理论设计研究工作,具体包括热电材料、光电材料、超导材料的理论设计及其微观机理的研究工作。

已在Physical Review A、Journal of Physcics B、Molecular Physics、Applied Physics A等期刊杂志发表论文20余篇。主持国家自然科学基金项目2项,参与完成国家级和省部级项目5项。指导学生完成国家级大学生创新创业训练计划项目1项,指导学生参加国创赛、挑战杯、物理创新赛获省级及以上奖项10余项。

联系方式:scu_ksy@163.com。